세균 천적 '박테리오 파지'...

슈퍼박테리아도 잡을까?

항생제가 듣지 않는 슈퍼박테리아 문제가 갈수록 심각해지고 있습니다. 2014년 캐머런 영국 총리의 지시에 의해 설치된 ‘국가 항생제 내성 대책위원회’(Review on Antimicrobial Resistance)예측에 따르면 2050년 슈퍼박테리아 감염으로 인한 전세계 사망자는 연간 1천만명으로 암으로 인한 사망자 820만명을 앞질러 인류를 위협하는 가장 심각한 적으로 떠오를 것이라고 경고했습니다. 관련 치료비용만도 천문학적 액수인 100조달러(약 12경원)에 달해 전세계 GDP의 2~3.5%를 갉아먹는 요인으로 작용할 것으로 예측됐습니다.

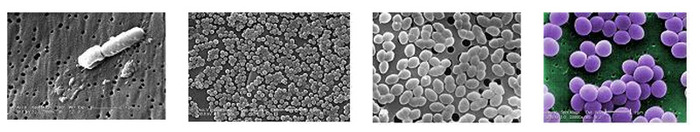

2010년 연구에 따르면 미국에서만 ‘메티실린 내성 황색포도상알균’, 일명 MRSA라 불리는 슈퍼박테리아 감염 치사율은 24%로, 환자 치료비용이 1명당 3만5천달러에 달하는 것으로 집계됐습니다. 슈퍼박테리아는 페니실린 발견 이후 만병통치약으로 여겨졌던 합성 항생제를 인간이 무분별하게 사용한데 따른 프랑켄슈타인이나 다름없습니다.

문제는 항생제 내성 문제가 가장 심각한 국가 중에 우리나라가 포함돼 있다는 사실입니다. OECD 보건통계에 따르면 우리나라의 항생제 사용량은 2014년 기준 30.1DDD(국민 1000명중 매일 항생제를 복용하는 사람 숫자)로 경제개발협력기구(OECD) 회원국 평균 21.1DDD보다 높은 수준입니다. 툭하면 병원에가 가서 항생제 처방받는 우리나라 현실을 그대로 반영한 결과입니다. 이렇게 항생제를 오남용하면 정작 꼭 필요한 때 항생제가 안 듣는 상황이 발생합니다. 온갖 항생제를 써도 죽지 않는 세균을 ‘슈퍼박테리아’라고 하는데, 이 슈퍼박테리아 감염 사례가 지난해 8만8천여건으로 5년새 4배나 증가했습니다. 쓸만한 항생제가 없어 손을 놓고 있는 환자도 많거니와 인체 독성과 부작용이 심해서 수년전 사용을 중단했던 ‘최후의 항생제’를 처방하기도 합니다.

● 세균의 저항…항생제 내성 왜 생기나?

항생제 내성 원리는 간단합니다. 세균도 스스로를 보호하기 위해 유전자를 바꿔가며 항생제에 대항해왔습니다. 미국 보건부 산하의 BARDA(Biomedical Advanced Research and Development Authority)는 세균과 항생제의 숨바꼭질을 ‘군비 경쟁’에 비유했습니다. 인간이 강력한 항생제를 개발하면 세균은 이에 대응해 더 강한 방어막으로 무장하는 겁니다. 세균은 대략 3가지 원리로 항생제를 무력화시킵니다. 박정수 분당서울대병원 진단검사의학교 교수는 “항생제가 들어오지 못하도록 방어막을 치고 항생제 자체를 분해하거나, 체내에 들어온 항생제를 배출하는 원리로 항생제를 무력화시킨다”고 설명합니다. 또 항생제 내성을 가지는 세균이 그렇지 못한 세균에게 내성유전자를 전달해 자신들을 스스로 보호한다고 강조합니다. 항생제 내성유전자를 서로 교환하면서 항생제에 맞서온 괴물이 ‘슈퍼박테리아’인 셈입니다. 지금까지 인간이 개발한 항생제와 세균과의 싸움에서 인간은 결코 이기지 못하고 있다는 게 인정하기 힘든 사실입니다.

그동안 항생제 개발을 주도했던 글로벌 제약사들은 새 항생제 개발에서 손을 떼고 있습니다. 새로운 항생제를 개발하려면 수천억~조 단위의 비용과 10년에 걸친 긴 시간이 필요한데, 항생제를 개발해도 5년 정도면 내성을 가진 세균이 출현해서 항생제가 무용지물이 되고 마는 실정입니다. 항생제 분야 전문가인 민현석 미국 변호사는 "화이자나 존슨앤존슨, 아스트라제네카 등 글로벌 제약사들이 이미 2천년대에 항생제 개발을 포기했다. 내성균 출현으로 사업성면에서 효과적이기 못하기 때문에 암이나 당뇨병 치료제 개발에 힘을 쏟고 있다.“며 현재의 상황에 매우 심각한 우려를 표명했습니다.

● ‘박테리오 파지’ 인류의 희망되나?…슈퍼박테리아 잡는 항생제 개발

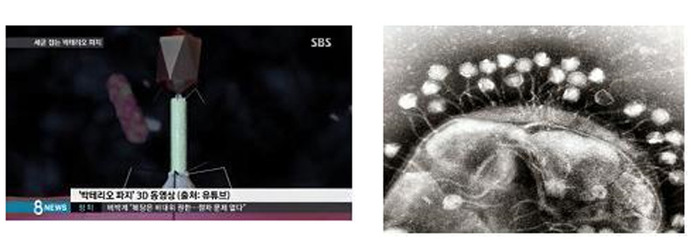

그런데 최근 슈퍼박테리아 문제를 해결할 수 있는 한 줄기 희망의 빛이 보이기 시작했습니다. 슈퍼박테리아를 효과적으로 죽일 수 있는 항생제 대체제가 개발되고 있는 겁니다. 그 중심에 자연계에 존재하는 ‘박테리오 파지’가 있습니다. 박테리오 파지(bacteriophage)는 자연계에 무수히 존재하는 바이러스의 일종으로(한 연구에 따르면 개체수가 10의30승에 달한다고 함) 세균을 숙주로 삼습니다. 세균의 천적인 셈입니다. 파지는 새로운 미생물이 아닙니다. 1915년 프레데릭 트워트(Frederick Twort, 1877~1950)는 포도상구균을 키우다가 우연히 균이 녹은 것을 발견합니다. 그 부위를 떼어내 또 다른 포도상구균에 집어넣었더니 그 균도 마찬가지로 녹았습니다. 프랑스 세균학자 펠릭스 데렐(Félix d'Hérelle, 1873~1949)은 그 ‘물질’이 세균을 죽인다고 해서 bacterio(세균)+phage(죽인다)라는 의미로 박테리오 파지라고 명명했습니다.

세균의 천적 파지는 거미처럼 긴 다리로 세균에 달라붙어 자신의 유전자와 단백질 효소를 세균의 몸속으로 집어넣습니다. 이 단백질 효소는 세균의 세포막을 녹여 결국 세균은 터져서 죽고 맙니다. 모든 세균에는 그에 맞서는 파지가 있다는 게 학계의 정설입니다. 파지가 없으면 병원성 세균이 온 지구를 덮어 유해 세균 천국이 되고 말기 때문입니다. 자연계에서 세균의 균형을 유지해주기 때문에 신의 오묘한 섭리라고 밖에 달리 표현할 길이 없습니다. 1940년대 푸른곰팡이에서 페니실린으로 만든 항생제가 나오기 전까지 박테리오 파지 연구와 활용은 비교적 활발했습니다. 그러다가 효과가 빠르고 대량 생산이 가능한 각종 합성 항생제가 개발되면서 파지는 점점 기억에서 잊혀지는 듯 했습니다. 그로부터 70여년이 지난 지금 이 파지가 슈퍼박테리아의 위협에서 인류를 구원할 존재로 다시 각광받고 있다는 사실은 아이러니합니다.

파지의 장점을 요약하면 다음과 같습니다. 먼저 특정 세균에만 작용하기 때문에 몸속의 유익한 세균은 건드리지 않습니다. 기존 항생제는 병원성 세균뿐만 아니라 유익균까지도 죽여서 부작용과 독성이 심합니다. 또 다른 장점은 세균의 세포벽을 파괴하기 때문에 더 이상 증식을 불가능하게 만듭니다. 세균 집단을 철저히 사멸시키는 겁니다. 세 번째는 살아있는 파지를 이용해 항생제를 만들 수 있지만, 파지의 단백질 효소만을 분리해서 대량 생산할 수 있습니다. 박테리오 파지 개발 업체인 인트론바이오의 전수진 연구소장은 “박테리오 파지가 만드는 리신 단백질은 슈퍼박테리아를 죽일 수 있는 물질로 유전자 재조합 기술을 이용해서 대량생산을 하면 항생제로 개발이 가능하다.”고 설명합니다. 또 자연계에 존재하는 천연 물질이기 때문에 사람 몸에도 독성과 부작용이 거의 없는 것으로 알려졌습니다.

얼마 전 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘2016 바이오 박람회’에 박테리오 파지로 차세대 항생제를 개발하는 미국 바이오 기업 대표를 만났습니다. 앰플리파이바이오(www.ampliphibio.com)의 스콧 살카 CEO는 미국에서도 슈퍼박테리아 문제가 심각하기 때문에 미국 정부가 차세대 항생제 개발을 독려하고 있다며 3~5년 정도면 새로운 개념의 항생제가 나올 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 특히 항생제는 인체독성을 시험하는 1상이 중요하기 때문에 1상만 마쳐도 신약으로서의 가능성이 크다고 말했습니다. 미국 정부가 슈퍼박테리아 문제 해결에 팔을 걷어붙였기 때문에 2상만 마쳐도 신약 허가를 내주는 ‘패스트 트랙’ 적용을 받을 수 있을 것으로 스콧 대표는 전망했습니다.

영국의 항생제 내성 대책위원회(AMR)는 인류를 살릴 차세대 항생제 물질로 6가지를 제시했습니다. 박테리오 파지와 리신(Lysins, 파지가 만드는 단백질), 항체(antibidies), 기능성 유산균(probiotics), 면역 증강(immune stimulation), 펩타이드(peptides)가 그것입니다. 현행 합성 항생제 시대가 끝나고 천연 물질로 만든 차세대 항생제 시대가 도래할 수 있을까요? 우리도 준비해야 합니다. 인류가 슈퍼박테리아로부터 스스로를 지키기 위해 가야하는 길이기도 합니다. 송인호 기자songster@sbs.co.kr

'자유 소개방' 카테고리의 다른 글

| "참석못한 46용사도.." 눈물바다 된 천안함 장병 결혼식 (0) | 2016.06.21 |

|---|---|

| 하루 종일 해가 지지 않는다면?..이곳이 백야의 땅 (0) | 2016.06.20 |

| 이스라엘-Gate of Silence 침묵의 문 앞에서 (0) | 2016.06.19 |

| 올망졸망 모여 앉아 시 쓰는 어린 선비들 (0) | 2016.06.19 |

| 푸틴에게 훈장 받는 반기문 총장 (0) | 2016.06.18 |